肩こりの原因と改善方法

慢性的な肩こりに悩まされていませんか?

肩こりは、現代社会において多くの人々が直面する健康問題の一つです。

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用など、日常生活で良い姿勢を維持することは難しくなっています。その結果、肩こりは慢性化する方も増えているように感じます。

肩こりの辛さを緩和するために、マッサージや電気治療、ホットパックなど様々な方法を試みている方も多いのではないでしょうか。

しかし、これらの対処法だけでは根本的な解決には至りません。

なぜなら、肩こりの原因は単なる筋肉の緊張だけではなく、姿勢の悪化やストレスなど様々な要因によるものだからです。

この記事では、肩こりの原因として注目すべき姿勢の悪化に焦点を当て、正しい姿勢の重要性とその実践方法について説明したいと思います。

肩こりの原因

肩こりの原因は複雑であり、様々な要因が絡み合っています。具体的には以下の3つの要因が挙げられます。

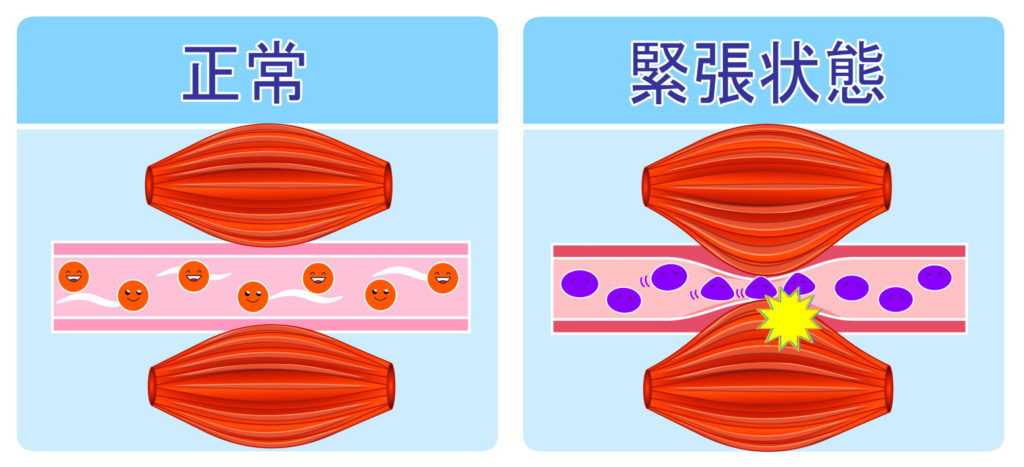

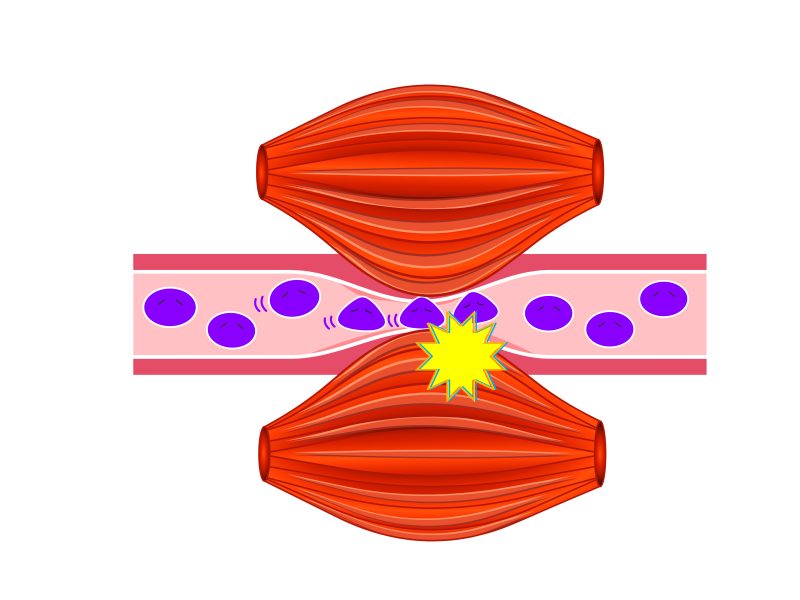

筋肉の疲労と血行不良

PC作業やスマホの操作などで、下向きの姿勢を続けていると、肩や首周りの筋肉が緊張して疲労が蓄積します。

このような状況では、筋肉が硬直しやすくなり、柔軟性が低下します。

筋肉が疲労すると、筋肉内の血流が悪くなります。血行不良により、酸素や栄養が筋肉に十分に供給されず、老廃物の排出も滞るため、筋肉の状態がさらに悪化します。

この悪循環が続くことで、肩こりが慢性化してしまうのです。

また、血行不良は筋肉の硬直だけでなく、神経や周辺組織にも影響を及ぼし、痛みや不快感を引き起こします。

これにより、肩こりが一層悪化することがあります。

頭の位置の変化と首のカーブの減少

現代の生活習慣の中で、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用は避けられません。しかし、このような活動により、頭の位置が前に突き出た姿勢になることが多く、これが肩こりの大きな原因となります。

通常、頭は背骨の上にバランスよく乗っている状態が理想的です。

しかし、頭が前に突き出ると、首や肩の筋肉に過度な負担がかかります。この姿勢の変化は、頭の重さを支えるために首の筋肉が常に緊張状態に置かれることを意味し、筋肉の疲労と緊張が増します。

さらに、この姿勢が続くことによって、首の自然なカーブ(頚椎の前弯)が減少します。

首のカーブが減少すると、脊椎全体のバランスが崩れ、姿勢が悪化し、肩や背中にも負担が広がります。首のカーブの減少は、首の関節や周辺の組織にも影響を及ぼし、痛みや不快感を引き起こします。

筋膜の癒着・機能低下

筋膜は筋肉を包む結合組織であり、筋肉同士の滑りをスムーズにし、全身の動きを円滑にする役割を果たしています。

しかし、長時間同じ姿勢を続けたり、運動不足やストレスが続くと、筋膜が癒着しやすくなります。

筋膜が癒着すると、本来スムーズに動くべき筋肉や関節の動きが制限されます。この結果、肩周りの筋肉に過度な負担がかかり、血行不良や筋肉の緊張が生じ、肩こりの原因となります。

また、筋膜の癒着は、筋肉の柔軟性や弾力性を低下させるため、日常的な動作が制限され、痛みや不快感が増します。

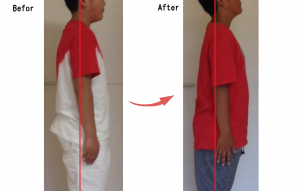

慢性的な肩こりになりやすい人の姿勢と改善ポイント

ここでは、慢性的に肩こりがある人はどんな姿勢になっているのか紹介していきます。その際に、肩こりを改善するのにポイントとなる部位も紹介しています。

頭が前方に偏移している姿勢

姿勢確認方法

壁に背中を向けて立ち、両足の踵、お尻、背中、肩、頭を順番につけます。頭が前に出ている場合、姿勢が崩れている可能性があります。

改善ポイント

頭部と首のストレッチを行い、前方に突き出た頭を後ろに引くことで姿勢を正しましょう。

肩が前方に偏移している姿勢

姿勢確認方法

壁に背中を向けて立ち、両足の踵、お尻、背中、肩、頭を順番につけます。肩甲骨がピッタリと壁につかず、内側だけがついている場合、肩が前に出ている可能性があります。

改善ポイント

肩と背中のストレッチを行い、肩の位置を正しい位置に戻すことで姿勢を改善します。

肩の高さが平行になっていない姿勢

姿勢確認方法

鏡の前に立ち、目を閉じて体を左右に揺らした後、正しい姿勢で目を開きます。左右の手の長さや肩の高さが異なる場合、姿勢が歪んでいる可能性があります。

改善ポイント

肩や背中の筋肉をバランスよく鍛え、姿勢を整える運動を行います。

頭が左右どちらかに傾いている姿勢

姿勢確認方法

鏡に向かってまっすぐ立ち、左右の耳の高さを比較します。耳の高さに差がある場合、顔の傾きがあります。

改善ポイント

頭や首のストレッチを行い、頭部のバランスを整えます。

肩こりを放置していると…

肩こりを放置しても良くなることはあまりありません。

肩こりの放置が、「慢性的に緊張型頭痛」「四十肩・五十肩」といったもっと辛い症状に悪化する場合もあります。

緊張型頭痛

緊張型頭痛は、肩こりや首こりなどの筋肉の状態が頭痛に関与しています。

筋肉の血流の減少や、筋肉が硬くなったり、筋肉に対する疼痛に対する痛みの感じ方の程度の成績から、筋膜や神経などにある痛みに対する受容体が関与する末梢性因子が存在すると考えられます。

一方、脳幹や大脳などの中枢が関与するメカニズムとして筋膜から中枢への痛みに対する反応が三叉神経を介して中枢を感作するとする中枢性の因子もあります。

緊張型頭痛のメカニズムは末梢、中枢いずれの関与も考えられ、おそらく頻度の少ない緊張型頭痛では末梢性因子が主に関与し、頻度の高いおよび慢性の緊張型頭痛では三叉神経を介した、末梢と中枢の両者が複雑に関与していると考えられます。

出典:日本頭痛協会HP(https://www.zutsuu-kyoukai.jp/)

少し難しく書いてあるのでもう少し簡単に説明します。

緊張型頭痛の持続時間には個人によってバラツキがあり、30分程度で収まる人もいれば、1週間ほど痛みが続く人もいます。

また、1回の頭痛の時間が短くても頻繁に繰り返し頭痛が起きる場合もあります。

筋肉→神経→頭痛という流れで起きるので、根本的に改善するには肩こりや首こりの改善が重要です。

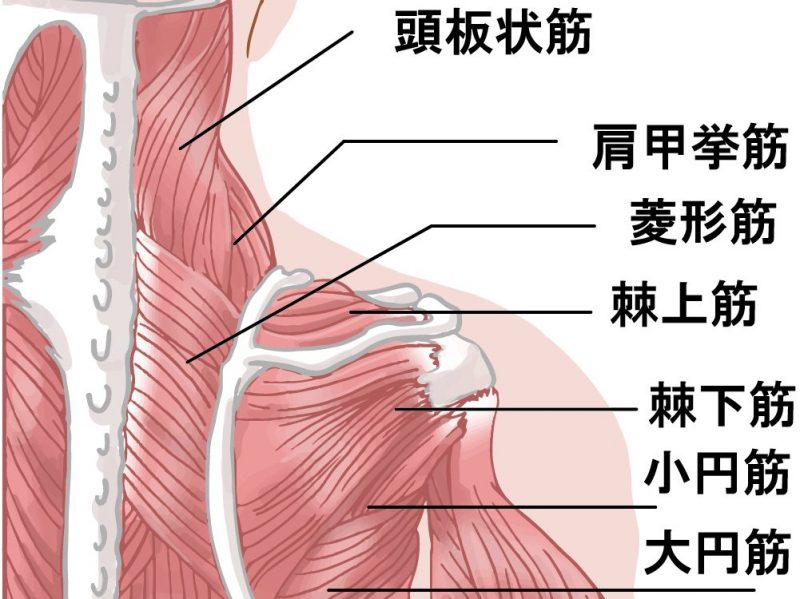

四十肩・五十肩

四十肩や五十肩は、正式には「肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)」と呼ばれる症状です。これらの呼び方は、主に40代や50代の方によく見られるためについた名称です。

肩関節周囲炎とは、肩関節の腱(腱板)、関節、筋肉に炎症が生じている状態を指します。

この炎症の主な原因は次の3つが挙げられます。しかし、激しい痛みがある場合は、施術が悪影響になる場合もありますので、医療機関を受診し医師の診断を受けることをおすすめします。

- 1.腱板の損傷・断裂

腱板の損傷や断裂は、肩甲下筋腱、棘上筋腱、棘下筋腱、小円筋腱など、4つの筋肉の腱が束になって形成されている構造のことを指します。

これらの筋肉は小さな集まりですが、肩の安定性を維持するために極めて重要です。

腱板が傷つくか断裂すると、肩に痛みが生じることがあります。完全に断裂している場合は、医療機関での処置が必要です。安静にして回復を促すケースもありますが、場合によっては手術が必要とされることもあります。

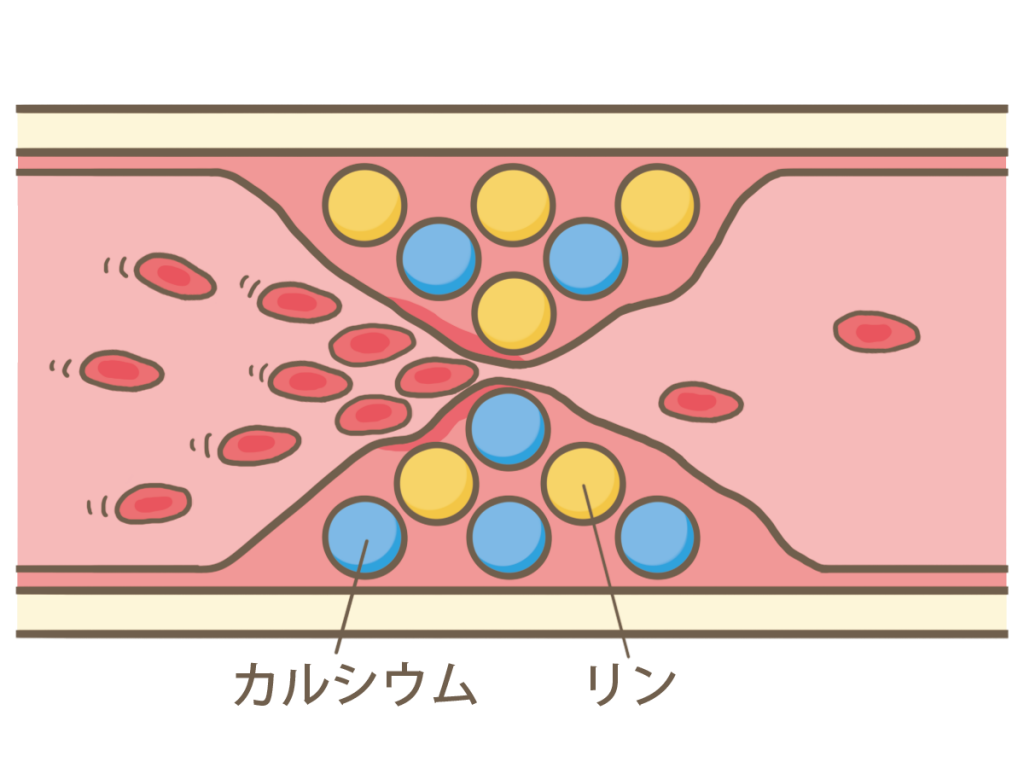

- 2.石灰沈着性腱板炎

灰沈着性腱板炎は、腱板の内部にリン酸カルシウムが結晶化し、周囲に炎症が引き起こされる状態です。この炎症により、肩の動きに制限や痛みが生じます。

初期段階では、結晶化したリン酸カルシウムが濃厚なミルク状の状態であり、時間とともに硬くなっていきます。この硬化が進むと、激しい痛みや肩の可動域の低下が顕著になります。

石灰沈着性腱板炎の早い段階で適切な治療を受けることで、比較的早期に症状が改善する可能性があります。しかし、症状が進行している場合は手術が必要とされることもあります。

- 3.肩周りの筋肉が凝り固まっている

血流が悪くなり疲労物質が蓄積して筋肉が凝り固まります。筋肉の動きが悪い状態で、肩を動かしていたことで炎症が起きてしまいます。

この場合、カイロプラクティックや整体院での施術が有効な場合があります。そういった施術では、筋肉の緊張を緩和し、血流を改善することで症状の緩和が期待されます。

カイロプラクティックFixでのアプローチ

筋膜ラインのつながりと姿勢の状態を重点に治療をする

肩こりの予防方法

肩こりを予防するには、なんといっても理想的な姿勢でいることです。

なぜ、理想的な姿勢で過ごす必要があるのか?というと、以下の理由があるからです。

このような理由から、普段から正しい姿勢を心がけることが肩こりの予防になります。

肩こりになりにくい姿勢

肩こりになりにくい「立ち姿勢」、「座り姿勢」をお伝えしておきます。

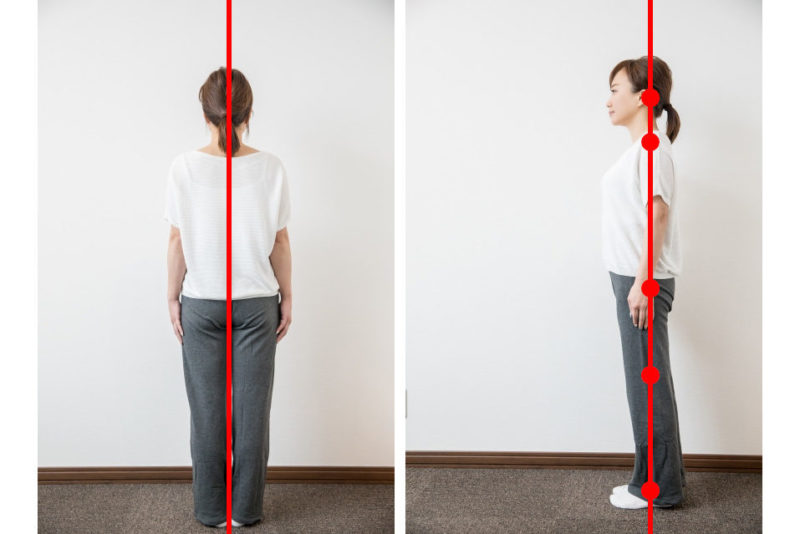

- 正しい立ち姿勢

1.膝を伸ばす

2.おへその下あたりに力を入れ骨盤を立てる

3.軽く肩甲骨を後ろに引き、下に下げる

4.顎を少し引く

この4つのポイントを意識して立つと正しい姿勢になります。

ポイントは、骨盤を立てることです。

「腰を反らしすぎている」「胸だけ張っている」というのは骨盤が立っていないからです。逆に、力が入ってしまい肩こりや腰痛の原因となってしまいます。

4つのポイントを意識して正しく立てているかは簡単に確認することができます。

壁に「踵・お尻・背中・肩甲骨・後頭部」の5つの部位をつけて立ってください。

5つの部位が壁についている状態で、腰と壁の間に手の平1~2枚分ほどの隙間があれば正しく立てています。

もし、腰と壁の隙間が広いようであれば腰を反りすぎているので、おへその下に力を入れて骨盤を立てるようにしてください。

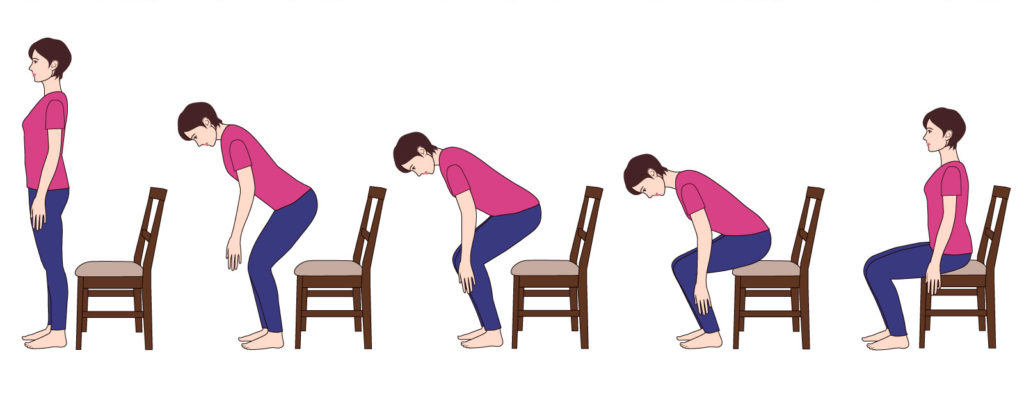

- 正しい座り姿勢

1.足の付け根からお辞儀をした状態になり、椅子に深く座る

2.座ったら足の付け根から体を起こす

3.両足の裏がしかっり床に付き、膝の角度が90度になる高さに椅子を調整する

3つのポイントを意識すると正しい座り姿勢になります。

座っている時もポイントは骨盤を立てることです。

背もたれと背中の間に隙間があると、すぐに背中が丸くなってしまいます。初めから背もたれとの隙間を埋めるように深く座ると、姿勢も悪くなりにくく、疲れにくい座り方になります。

ただし、いくらいい姿勢でも長時間座っていると筋肉は固まってしまいます。できることなら、30分~1時間で立ち上がって歩くなど体を動かすといいです。

完全予約制です

カイロプラクティックFixでは予約の方を優先的に施術させて頂いております。

突然いらしてもご案内出来ない事も多々あります。 お手数ですが、一度ご連絡を頂いてからご来店されることをオススメします。

WEB予約

初めての方は「初めてはこちら」というメニューでご予約下さい。

電話予約

「はい!こちらはカイロプラクティックFIX(フィックス)です!」 と電話に出ますので「ホームページをみて電話しました。」 と伝えて頂けるとスムーズです。

ご希望の日時をお伝えください。時間が空いていれば、当日予約も承れます。 当日予約が難しい場合もありますので2~3日前までの予約をお勧めいたします。

電話番号は076-201-4660となっております。 くれぐれもお間違えの無いようにお気をつけ下さい。

営業時間 10:00~20:00(最終受付)

定休日 毎週火曜日、第1・第3月曜日

その他お盆、正月などでお休みする場合もありますので予約時にお伝えします。